疎遠な相続人との協議が難航し、相続登記ができず相続人申告登記で対応した事例

川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!

状況

• 被相続人:父(約20年前に死亡)

• 相続人:母、長男、長女の3名

• 生前に父名義の不動産あり

• 相続発生当時にご自身で遺産分割協議書を作成済み

• 長男とは当時から疎遠な関係

• 遺産分割協議書には不動産の表記に誤りがあり、登記には使用できない状態

• 改めて正しい協議書の作成を試みるも、長男が内容の変更を主張し協議が不調

• 相続登記が不可能な状態となったため、相続人申告登記による対応を検討

司法書士の提案&お手伝い

• 母と長女から、相続登記の依頼を受けた

• 既存の遺産分割協議書では登記できないため、正しい不動産の表示を反映した協議書を新たに作成

• しかし、長男が協議内容の変更を希望し、署名押印に応じないため、登記が進められない状況に

• 司法書士から、現時点で相続登記が困難である旨と、代替手段として相続人申告登記の活用を提案

• 母と長女が同意されたため、当事務所にて相続人申告登記の申請手続きを代行

結果

• 法務局へ相続人申告登記を申請

• 登記簿上に「被相続人の相続人である旨」が記載され、不動産の権利関係が明確に

• 長男との協議が成立していない状況でも、最低限の法的整理が可能となった

• 将来、相続登記を再開する際の足がかりとなる対応が完了

司法書士のポイント

今回のケースのように、相続発生から長期間が経過し、さらに相続人間の関係が疎遠であると、遺産分割協議の成立が難しくなり、相続登記を行えないケースが少なくありません。

そのような場合でも、令和6年4月から施行された相続登記の義務化に対応するため、「相続人申告登記」という手段を用いることで、相続人としての地位を登記簿上に明示することが可能です。

この手続きを行うことで、期限内の申告義務を果たしつつ、将来の遺産分割協議が成立した際にスムーズに相続登記を行えるよう備えることができます。

ご自身で作成された遺産分割協議書が登記に使えない場合や、相続人間の協議がまとまらない場合でも、対応策はあります。

お困りの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください

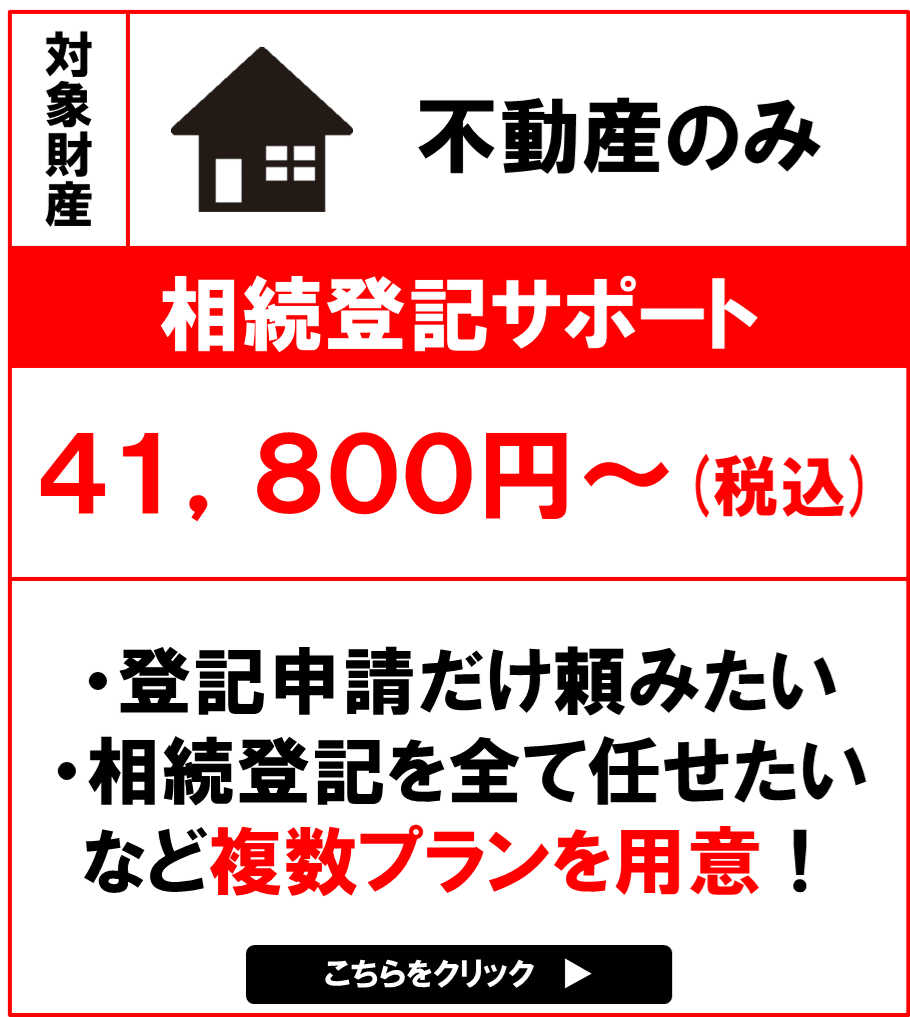

|

|

|

|

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

- 保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・不動産売買

- 経歴

-

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。