【保存版】四十九日までにやるべきこと | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

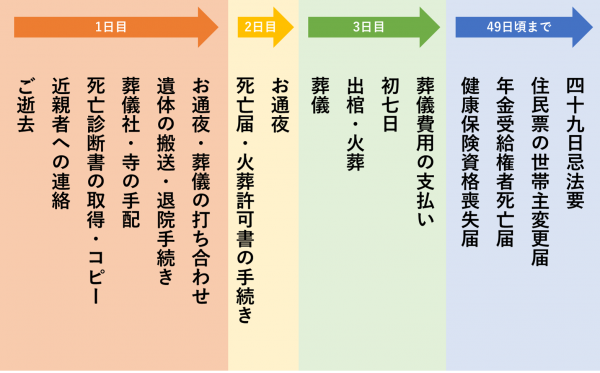

親が亡くなると行わなければならない手続きは多くあります。

そして期限内に行う手続きも多くあるため、親との別れと向き合う時間もないままに四十九日を迎えてしまうことも考えられます。

そこで、今回は「四十九日までにやるべきこと」として、どのタイミングで、何をすればいいのかを分かりやすく解説していきます。

四十九日とは?

命日から数えて49日目に行う法要のことを、仏教用語で四十九日といいます。

なぜ49日なのかというと、仏教では人が亡くなるとあの世で7日毎に極楽浄土に行けるかどうかの裁判が行われるとされています。その最後の判決の日が49日目なのです。

従来はその裁判において故人に善行を足すために7日毎に法要を行っていましたが、現在は故人に最後の審判が下る四十九日に盛大な法要を行い供養することが一般的になりました。

また四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活に戻る日でもあり、「忌明け」などと呼ばれることもあります。

ご逝去されて3日以内にすべきこと

1日目/ご逝去された日

近親者への連絡

亡くなった事実を親族や職場、近所の方へ連絡します。

連絡をする際に連絡先リストを事前に作成しておくとスムーズです。

また既に通夜や葬儀の日程が決まっている場合にはその旨を伝えておくとよいです。

死亡診断書の受け取り(コピーの取得)

死亡診断書は、主治医が発行します。

それ以外の場合には死体検案書を受け取ることになります。

基本的には家族や診断書が受け取り人となりますが特に法律上の優先順位等はありません。

また、死亡診断書は死亡後の手続きで必要となるため、コピーを複数枚取っておくことがオススメです。

葬儀社の選定

葬儀社を決める際に、事前に故人様が葬儀についてご希望があったかどうかを確認する必要があります。慌てて葬儀社を決める必要はありませんので、まずは搬送だけ請け負ってくれる葬儀社を探すこともひとつの手段になります。

遺体の搬送、退院手続き

病院でご逝去された場合に、病院では数時間しか安置してもらえません。

そのため、自宅に安置するには自宅へ、葬儀社利用する場合には葬儀社の安置場へ搬送します。

また、基本的には搬送のタイミングで入院費用の清算など退院手続きも行うため、必要な費用の用意と、誰が払うのかを事前に話し合っておくことが重要です。

2日目/ご逝去された翌日

死亡届の提出

死亡届は、前途した「死亡診断書」と同じ一枚の用紙になっています。

右側が死亡診断書で、主治医によって記入されるものです。

そして左側が死亡届です。

届出人(家族や親族)はあらかじめ必要事項の記入をしておくとよいです。

死亡診断書と同じ用紙になっていないこともあるため、その場合は役所の窓口に設置してある資料を使います。

死亡届の届出人は故人様との関係性から順番が法律によって決められています。

①同居する親族

②親族以外の同居人

③家主、地主、土地の管理人

④同居していない親族

⑤後見人

提出先は、以下いずれかの役所になります。

原則として提出期限はご逝去されて7日以内となります。

①故人様の本籍地

②届出人の住所地

③死亡した場所

火葬許可証の申請・取得

火葬は、ご逝去されて24時間以上経過していることが法律で定められています。

また、火葬許可証がなければ実行されることはありません。

そのため、この時点までには取得しておく必要があります。

取得方法としては、役所へ死亡届の提出をする際に合わせて発行の申請をします。

※役所によっては死亡届提出時に許可証が発行される場合もあります。

お通夜

一般的に、通夜は葬儀社を通じて実施するケースが多いです。

家族としてやるべきこととしては、喪主の決定、参列者の出迎え、代表挨拶、参列者の見送りなどです。

3日目/葬儀・火葬

葬儀

通夜と同様に葬儀も葬儀社が主となって進めることになりますので、事前の葬儀社との打ち合わせが必要となります。葬儀社と事前に確認しておくべきことは下記の通りです。

・喪主や受付係などの役割分担

・受付、席次、焼香など全体の流れ

・祭花壇の手配、会場の設営

・弔電の管理

出棺、火葬

火葬は基本的に葬儀と同日に行います。

火葬の差には、喪主は必ず火葬許可証を持参する必要があります。

葬儀終了後は棺を霊柩車に載せて火葬場へ届けます。

この際に、喪主が霊柩車に同乗しその他の家族はタクシーや自家用車等で移動します。

火葬済の証明の取得

火葬終了後には、収骨を行います。

この際に、火葬執行済みの印が押印された火葬許可証が渡されます。

これはお墓への納骨の際に必要となりますので自宅にて保管をします。

一般的埋葬は四十九日の忌明けの法要と合わせて実施することが多く、火葬から納骨までしばらく日空きます。

その他、ご逝去されて四十九日以内にすべきこと

事務手続き一例

世帯主変更届

世帯主変更届は、住民基本台帳法という法律で14日以内に提出が必要だと定められています。正当な理由なく提出をしなかった場合、5万円以下の罰金になるとも明記されているため、期限内の提出を徹底しましょう。

年金受給の停止

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、受給権者死亡届の提出が必要です。年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

国民健康保険証資格喪失届

健康保険に加入している人が死亡した場合は、加入をやめる資格喪失手続きが必要です。故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に 国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出します。

クレジットカードの停止

契約者が亡くなった後も解約をしない場合、年会費は請求され続けます。

そのままにしておくと、誰かに不正利用されてしまうリスクもあります。

そのため、契約者がご逝去された場合には速やかにカード会社に連絡を取り解約手続きを行います。

公共料金の解約

公共料金を解約をする場合は、所管の事業所や営業所に対して、解約をしたい旨の連絡をするところから手続きが始まります。身内が亡くなって葬儀がひと段落すると、遺品の整理や故人の部屋の片付けなどで電気、水道などを使用することも考えられます。そのため、このような状況を考慮し、日にちに少し余裕を持たせて解約日を設定しておくとよいでしょう。

四十九日法要

四十九日法要は、命日から49日目におこなう重要な儀式です。

故人のあの世での幸せを願って家族や親戚、友人が集まり、自宅や寺院、葬祭ホールで僧侶にお経をあげてもらいます。基本的には葬儀を依頼する葬儀社に続けて依頼するとよいでしょう。

四十九日法要までに用意するもの

四十九日は葬儀後に行われる重要な儀式です。基本的には葬儀後に手配を始めますが、寺や会場、僧侶や参列者の都合などがあるので、できる限り早めに依頼するとよいです。

具体的には、法要の日取りと場所の決定、参列者への案内状の準備。

他にも、法要後の会食や返礼品の準備、本位牌、仏壇の手配をします。

本位牌は、お寺や葬儀社などで手配が可能ですので必要な場合は葬儀のお打ち合わせの際に伝えましょう。

四十九日法要の流れ

四十九日法要から会食までの流れについてご紹介します。

法要では、開始前に故人との血縁関係が近い順から座り、僧侶が着席し終えると開式です。

開式後は施主からの挨拶、読経と焼香が続きます。

まずは僧侶の読経が始まり、僧侶の合図によって施主から焼香を行います。

読経が終わると、僧侶が法話を語り、退場となります。

その後は会食です。

会食前に施主が簡単な挨拶をし、会食が終われば四十九日の法事は終了となります。

知っておくべき!四十九日法要のマナー

お布施の相場

四十九日の法要のお布施の相場は3〜5万円程度で、葬儀のお布施の10%が目安とされています。

そのほかに、遠方から来ていただいた場合は「お車代」として5,000〜1万円程度を渡します。御斎(おとき)に出ずに帰られる場合は、同じ料理を持ち帰ってもらうか、持ち帰りの負担を少なくするために「御膳料」として5,000〜2万円程度を渡します。

香典返しの相場

香典返しとしてNGとされるものは基本的にありませんが、生ものや賞味期限の短いお菓子などはマナーとして避けた方がいいでしょう。

法事のお返しは、いただいた香典の3分の1から2分の1程度が目安とされています。

法事に適した服装

四十九日での喪主の服装は正喪服です。喪主以外の遺族は正喪服もしくは準喪服を着用します。遺族は三回忌が終わるまでは喪服を着用するのが一般的です。

一方、遺族以外の参列者は略式喪服を着用します。遺族よりも格式が高い喪服を着用することはマナー違反となるため、格式が高くならないように略式喪服での参列が無難です。

四十九日が終わったらやっておくべき相続手続き

四十九日の法要は、これまで喪に服していた日々から日常生活に戻る区切りにもなる行事です。

こちらでは、四十九日の法要後、期限内に行わなければならない相続の手続きについて紹介します。

相続手続きの中で、期限が決まっている代表的なものは以下のとおりです。

<<家族や親族が亡くなった後の手続きは何から始めたらいいの?

こちらも合わせてご確認ください。

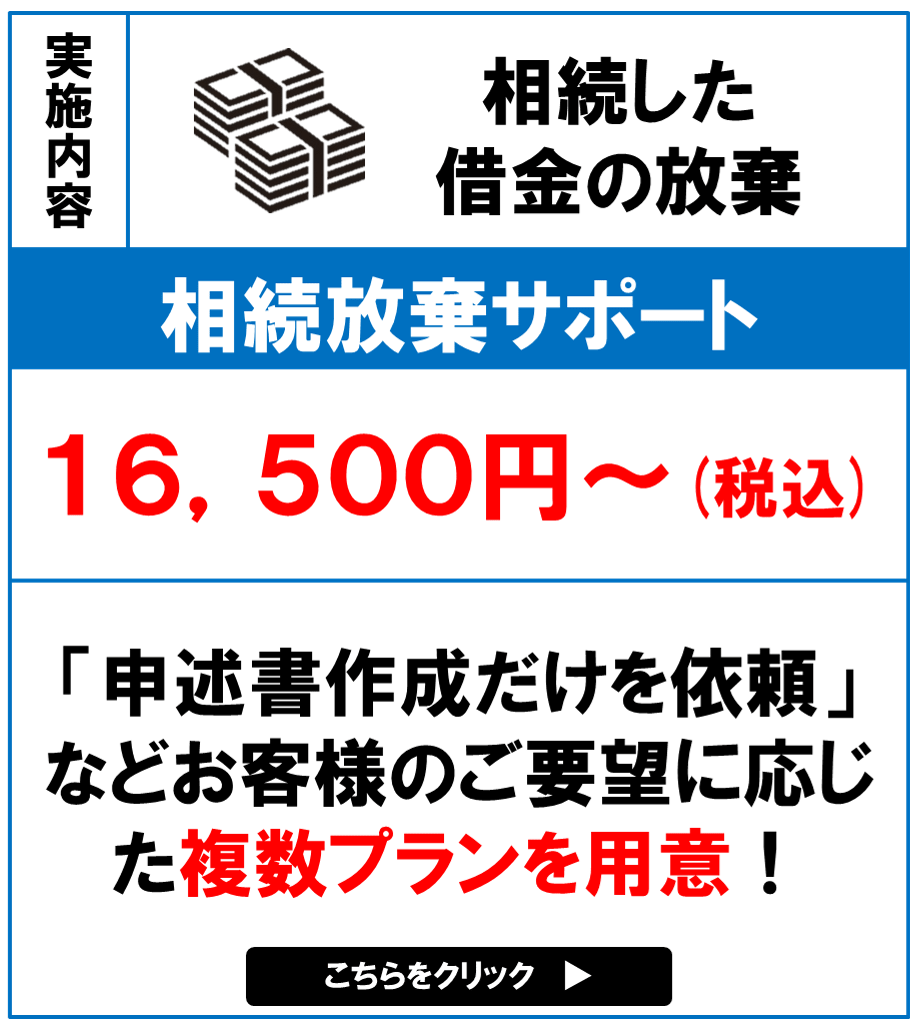

相続放棄

相続放棄は、被相続人が亡くなった時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

期限の2か月前には準備を始めないと間に合わなくなるので、もし相続放棄を検討している場合は、四十九日を待たずに手続きを進めるようにしましょう。

準確定申告

準確定申告は、法定相続人が被相続人の確定申告をすることです。

被相続人に所得がある場合は、亡くなってから4か月以内に申告をする必要があります。

相続税申告

相続税申告と納付の期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。

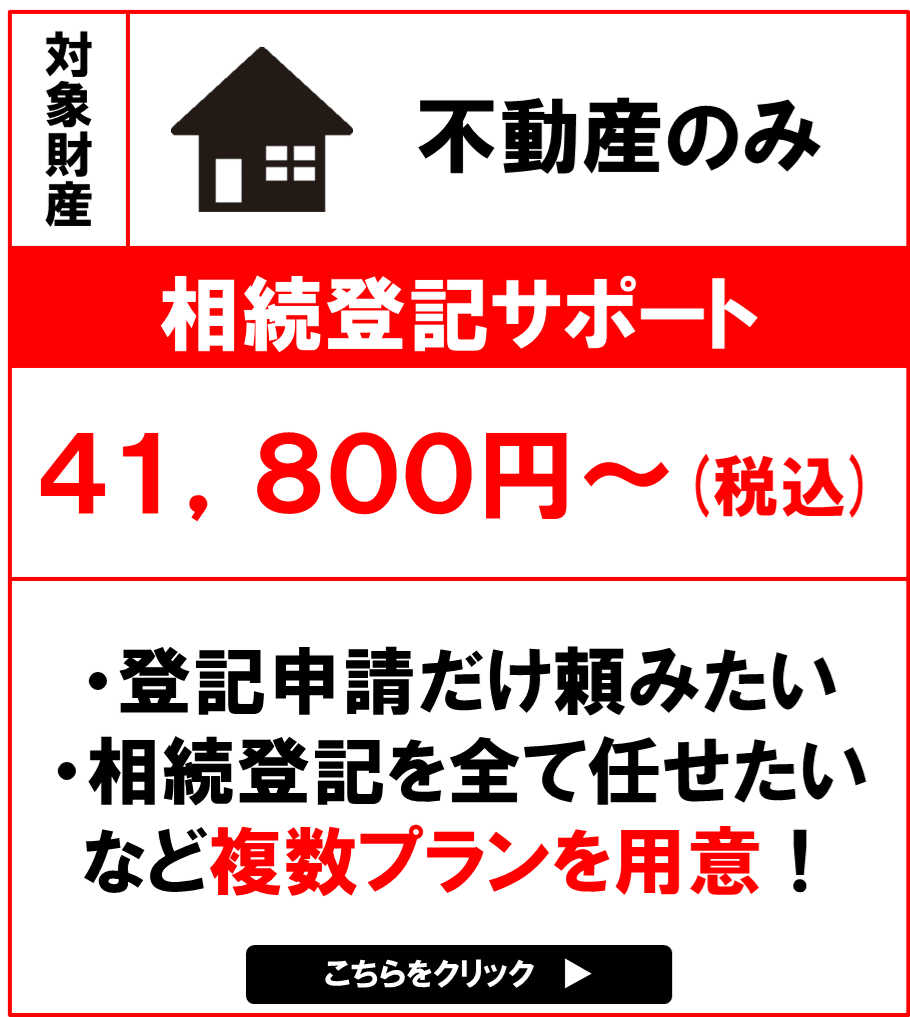

相続登記

相続財産に不動産が含まれている場合、これまでは相続登記(不動産の名義変更)が義務ではなく、従って期限もありませんでした。

しかし法改正によって、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されることとなりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。ポイントは、法改正後に発生した相続だけでなく、法改正前から相続登記をしていない不動産についても対象となることです。

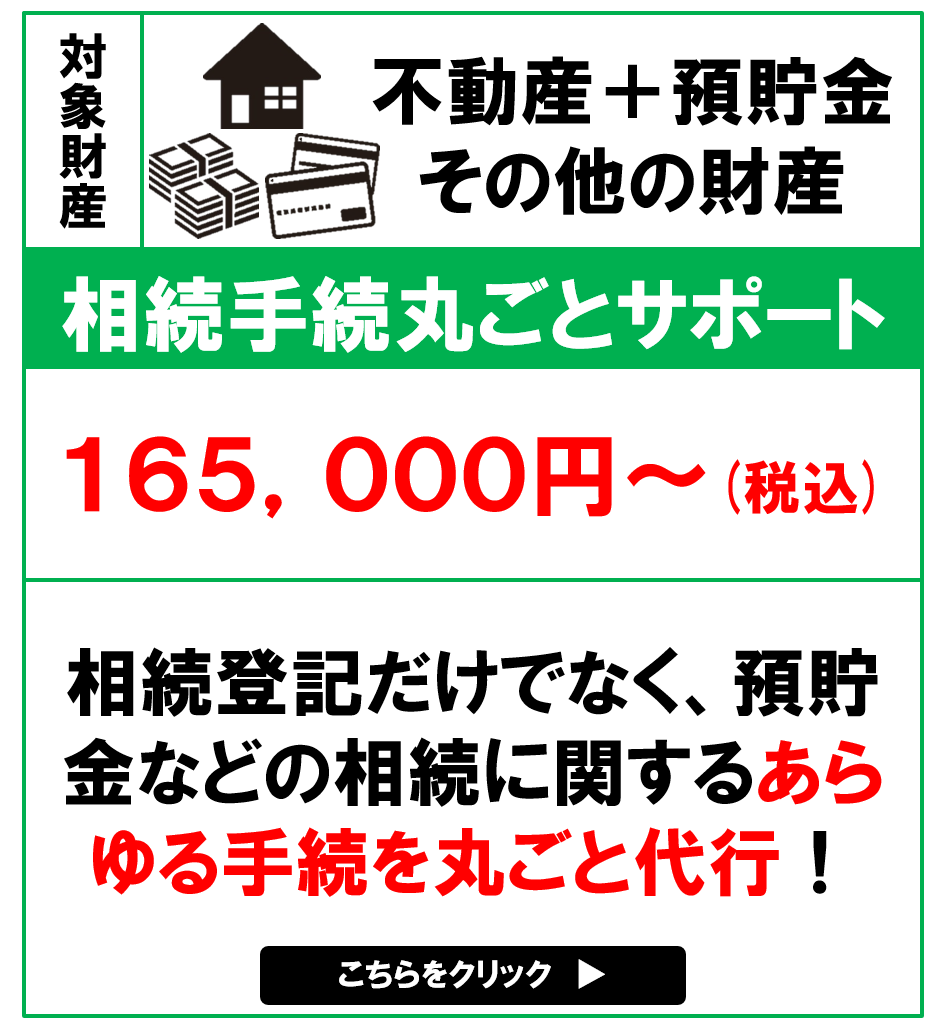

また期限は決まってはいないものの早めに終えた方がよい手続きが、預貯金の相続手続き(金融口座の解約、名義変更)です。

被相続人の預金は、相続人の共有財産です。遺言書による指定がない場合は遺産分割協議で誰が預金を相続するかを決め、相続する人が金融機関で手続きをします。手続きをしないままで預金を相続した人(Aさんとします)が亡くなると、預金はAさんの相続人の共有財産となり、再び遺産分割協議が必要となります。

また相続手続きをしないで10年放置すると「休眠口座」となり、預金は「預金保険機構」へ移されて公益活動に使われる可能性があります。

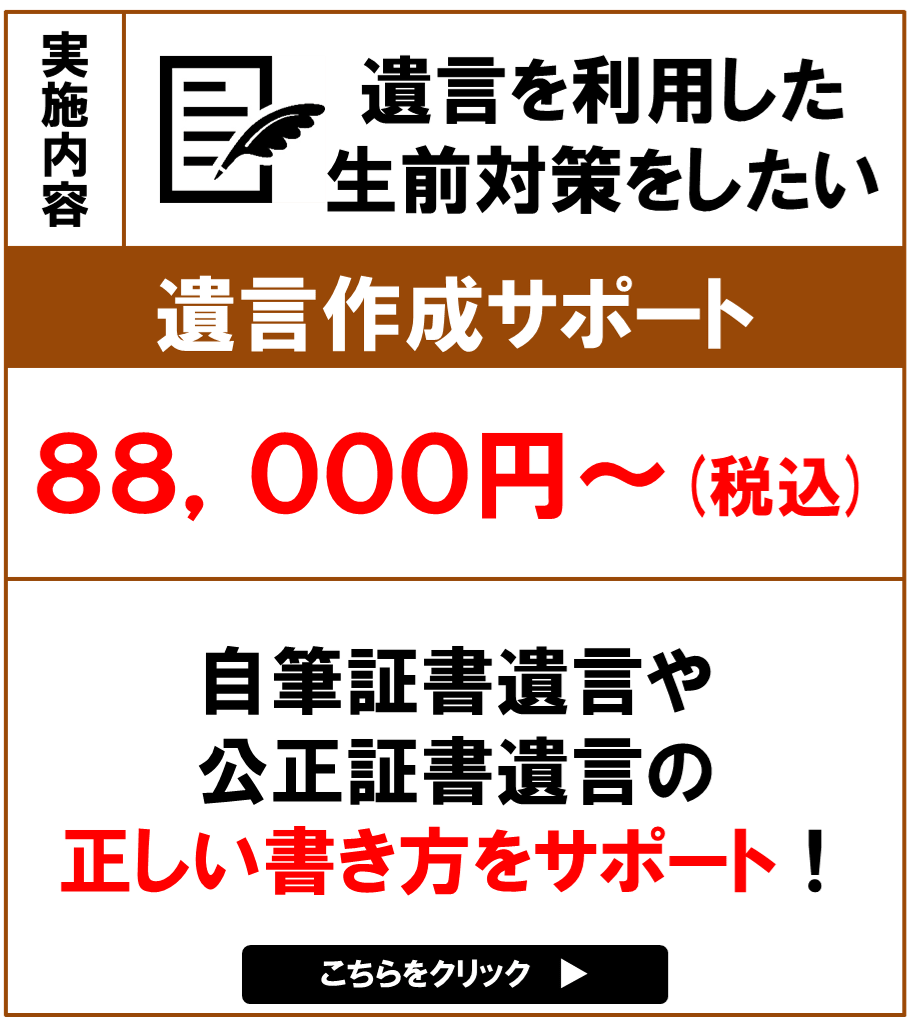

相続手続きは四十九日の前から進めてもいいって本当?

上記で説明した相続手続きを行うためには

・遺言書の確認

・相続人の調査

・相続財産の把握

・遺産分割協議

などを行う必要があります。

相続税申告と納付の期限は10か月以内なので、四十九日を過ぎてからこれらの作業を行う方が多いと思います。しかし相続放棄を考えている場合は期限が3か月しかないので、四十九日を待たずに進めても問題ありません。

注意してほしいのが、葬儀の際に遺産の話題を出すことです。

家族や親族たちが悲しみに暮れている中、「まだそんなことは考えられない」「気持ちが追いつかない」「いまする話ではない」とあまりよく思わない方もいらっしゃいます。相続人全員が集まる機会はそう多くはないため「相続の話を早く進めたい」とつい話を切り出してしまいがちですが、その後の相続での話し合いでトラブルにつながる可能性もあるので気をつけてください。

相続手続きをスムーズに進めるためには、タイミングも重要です。葬儀の時よりも気持ちが落ち着いてきた四十九日の法要で遺産の話を出しましょう。

それまでは相続人の調査や相続財産の把握など、事前に調べられる範囲で準備しておくといいでしょう。

相続手続きは司法書士に依頼するのがおすすめ!

四十九日が過ぎて相続手続きをはじめてみたら、手続きの多さや複雑さで大変だと思われる方は多くいらっしゃいます。

相続手続きは専門家に依頼するのがおすすめです。特に相続手続き全般を任せることができるのが司法書士です。相続手続きは相続の内容によって多岐に渡っており、それぞれの専門家に任せることもできます。しかしどの手続きをどの専門家に依頼するかを判断するのも手間がかかります。

司法書士は税理士など他の士業ともネットワークがあるので、相続税の申告が必要な場合にもワンストップで対応してくれます。

相続手続きの無料相談実施中!

不動産の名義変更や預貯金の名義変更など相続手続きに関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。

当センターが相続で選ばれる理由

その⑧:事前ご予約による土日祝・夜間対応、出張相談も対応しています!

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

- 保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・不動産売買

- 経歴

-

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。