末期がんの母のために危急時遺言書を作成して手続きをした解決事例

状況

依頼者(長女B)は、母Aの遺言作成について相談

・母Aは末期の肺がんを患い、ホスピスに入居中。緊急入院し、余命はわずかと診断されていた。

・母Aは判断能力を保持しているものの、手の震えにより自筆での遺言書作成が困難。

・父は認知症を患い、施設に入所。精神的に不安定で、老衰の恐れがある。

・相続人は長女Bと長男Cの2名。家族関係は良好。

・遺産の主な内訳は、不動産(母Aと長女Bの共有名義)と預貯金。相続税の発生はないと思われる。

・遺産分割は子供たちで半分ずつすると決めている。

・母Aの体調を考慮し、迅速な対応が必要と判断。

司法書士の提案&お手伝い

・遺言作成に関するコンサルティングを実施し、公正証書遺言と危急時遺言の2つの選択肢を提示。

・母Aの状態から、通常の公正証書遺言よりも危急時遺言の作成が推奨されると判断。

・ホスピスへ訪問し、危急時遺言の作成を支援作成。並行して、公正証書遺言の作成の手配を公証役場にも行った。

・危急時遺言は、証人立会いのもと、口頭での意思表示を記録する形で作成。

・母Aの意思を正確に反映させるため、遺言の内容について詳細なヒアリングを実施

・遺言作成後、母Aが亡くなったため、速やかに危急時遺言確認申立書と遺言書検認申立書を作成し、家庭裁判所へ提出する準備を整えた。また、危急時遺言の確認についての確定証明書の発行も手配した。

・相続関係の調査・戸籍収集を行い、相続関係を明らかにした。

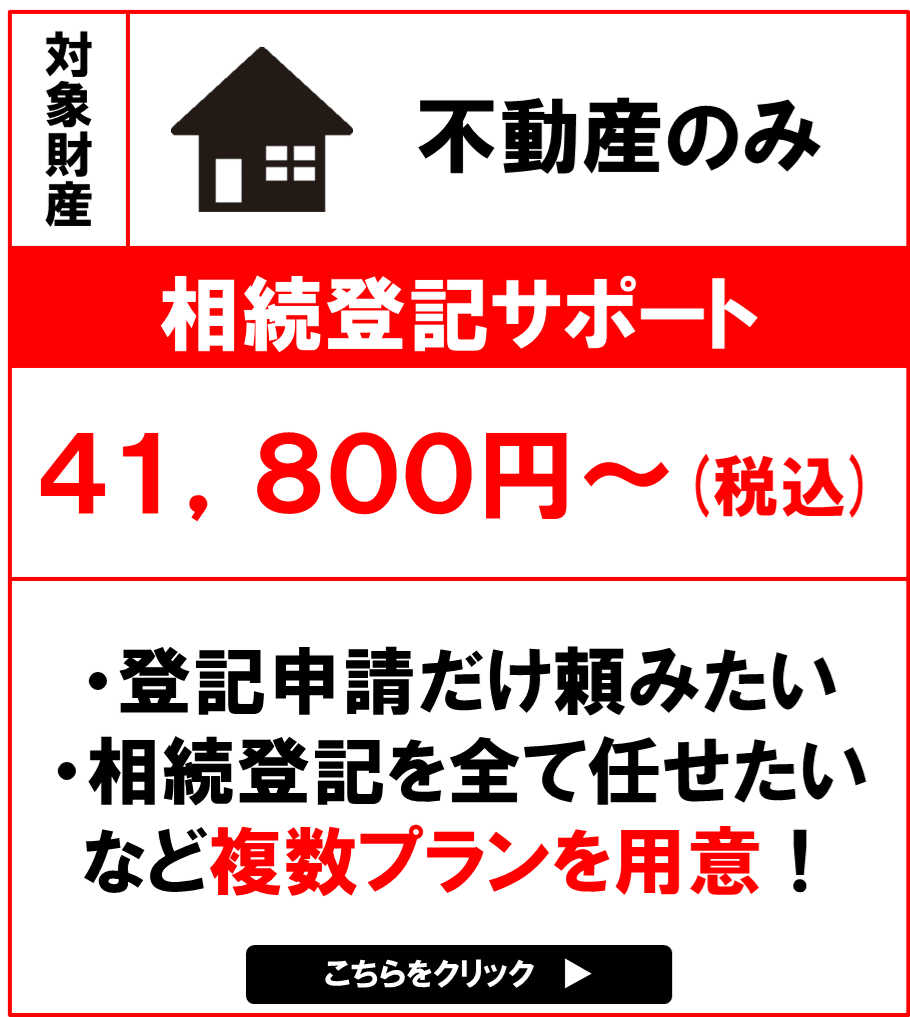

・不動産の相続登記を行い、亡くなったお母様名義の自宅を、姉弟2人の共有名義に変更。

結果

・ホスピスにて危急時遺言を無事に作成し、母Aの最期の意思を法的に残すことができた。

・その後、母Aが逝去。相続手続きを進めるため、速やかに家庭裁判所に危急時遺言確認の申立てを実施

・遺言内容に基づき、相続人B・Cは法定相続分で遺産を分割することを確認。

・相続手続きを進める際の遺言書検認の申立ても完了し、相続登記への準備が整った。

・紛争も発生せず、相続手続きを円満に完了。

司法書士のポイント

今回の事例では、依頼者の母Aが末期がんであることから、迅速な遺言作成が求められるケースでした。通常の公正証書遺言では、証人2名の手配や公証人との日程調整が必要となるため、時間がかかることが想定されました。そのため、万が一に備え、危急時遺言の作成を提案し、速やかに手続きを進めました。

• 危急時遺言は、病状が急変し、書面での遺言が困難な状況において、口頭で意思を残せる手段です。ただし、死亡後に家庭裁判所での確認申立てが必要となるため、通常の公正証書遺言と併用するのが望ましい場合もあります。

• 本件では、母Aの意思をできるだけ正確に反映し、相続人間のトラブルを防ぐため、早急な対応を行いました。結果として、遺産分割が円滑に進み、相続手続きに関する不安を軽減することができました。

• 相続や遺言に関するお悩みがある方は、お早めにご相談ください。無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にご相談ください

|

|

|

|

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

- 保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・不動産売買

- 経歴

-

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。