【司法書士が解説】AIで作成した遺産分割協議書を活用して行った、父名義不動産の相続登記事例

AIツール作成の遺産分割協議書で相続登記を行ったケース。

ご相談者様が作成した書類には、不動産の表示の不一致など登記申請上での不備がありました。

司法書士が法的に有効な形に修正・整備し、スムーズな名義変更を実現した事例です。

川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!

状況

ご相談者様から、亡くなられたお父様名義の不動産について、相続登記のご依頼をいただきました。ご相談時の状況は以下のとおりです。

• 被相続人:父

• 相続人:母、長女(相談者の姉)、次男(相談者本人)の3名

• 相談者様がAIツールを用いて、ご自身で遺産分割協議書を作成されていた

• 作成した協議書を使って、相続登記を進めたいとのご希望

AIツールを活用したことで書類の雛形は整っていましたが、法務局に提出できるレベルの正確さは不足しており、書類の不備が複数見受けられました。

司法書士の提案&お手伝い

まず、相談者様がご準備された遺産分割協議書の内容を一つ一つ精査しました。その結果、以下のような修正が必要な点が判明しました。

• 被相続人の氏名や死亡日など、登記簿情報や戸籍に基づく記載が一部不足していた

• 相続する不動産の表示が、登記簿上の表記と完全には一致していなかった

• 協議内容に曖昧な表現が含まれており、法務局の審査上問題となる可能性があった

これらの不備について、具体的な修正箇所をお伝えしながら、相談者様と連携して協議書をブラッシュアップしていきました。もともとのAI生成文書の構成を活かしつつ、法的に有効な書類となるよう調整を行いました。

修正後の協議書については、相続人全員の合意と押印をいただき、他の必要書類(戸籍・住民票・固定資産評価証明書など)とともに法務局に相続登記申請を行いました。

結果

協議書を修正・整備したことにより、登記申請は法務局で問題なく受理され、無事に父名義から相続人への名義変更が完了しました。登記完了後、登記事項証明書をお渡しし、相続手続きは円満に終了しました。

司法書士のポイント

AIツールの発展により、遺産分割協議書などの文書を個人で作成されるケースが増えています。しかしながら、登記申請においては記載内容の正確性が極めて重要です。

特に、被相続人の表記や不動産の表示は、公的書類や登記簿の情報と完全に一致している必要があります。不備があると、法務局での受付がされない、あるいは補正を求められる可能性があります。

本件では、相談者様の積極的な取り組みを活かしつつ、司法書士として必要な法的チェックと修正を加えることで、スムーズに相続登記を進めることができました。

ご自身で書類を作成された場合でも、「この内容で問題ないか」「法務局で受理されるか」不安な場合は、専門家に一度ご確認いただくことをおすすめします。

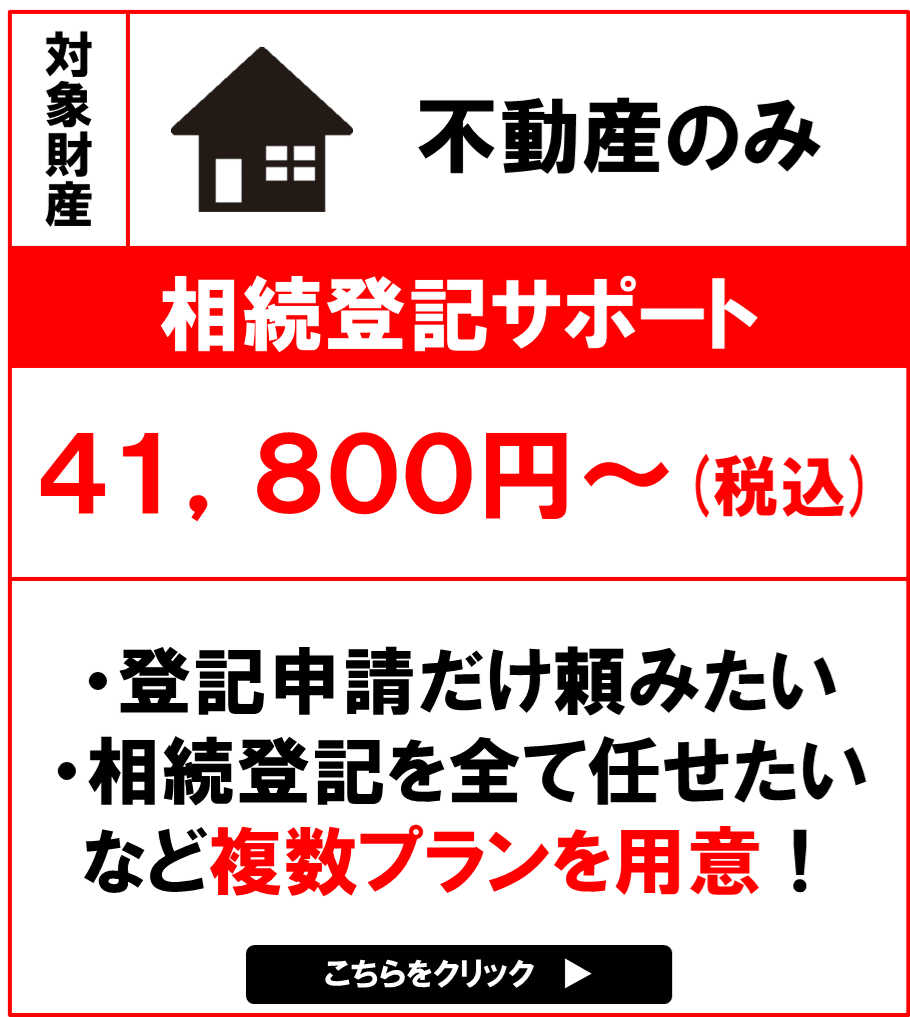

当事務所では、AIなどを用いて作成された書類のチェックや修正にも対応しております。相続登記に関するご不明点がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にご相談ください

|

|

|

|

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

- 保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・不動産売買

- 経歴

-

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。