兄弟が相続人の場合の法定相続分 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

相続人が兄弟のみの場合の相続割合

法定相続分については民法900条(以下、法令名無きものは「民法」指す。)が様々な場合を想定し、それぞれの場合の相続人間の相続割合について定めています。

例1

A(保有財産100万円)という人物を例にとって考えてみましょう。

Aは3人兄弟の長男であったが、配偶者も子もいなかったが自分の趣味に没頭して楽しく暮らしていました。

ところが、日頃の不摂生がたたり、突然Aが亡くなってしまいました。

このような場合、どのようにAの持っていた100万円は相続されるのでしょうか。

Aに配偶者や子がいた場合にはそれらの者が相続人となります(887条1項、890条)が、今回の場合は存在しません。

そのため、Aの兄弟であるBとCが相続人となる(889条2項)のです。

そして、この相続には「・・・兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」(900条4号本文)との規定が適用されることになります。

なお、この場合は「相等しい」割合で相続することになりますから、Bは50万円、Cも50万円ずつ取得することになるのです。

もっとも、既にAの死亡以前にBが死亡しておりAにとっての甥や姪がいた場合には「代襲相続」(889条2項の準用する887条2項)の問題となります。

相続人が配偶者と兄弟の場合の相続割合

上記「1.」の場合とは違い、A(保有資産100万円)には愛する妻Bがいて、子供はいなかったものの夫婦共通の趣味を楽しみながら幸せに暮らしていました。

例2

Aは3人兄弟の長男で、弟C・Dからも頼れる兄貴として好かれていました。

そんなAがある日、亡くなってしまいました。

このような例では、Aの相続財産はどのように分配されるのでしょうか。

配偶者がいた場合は、常に相続人となります(890条前段)。

この場合であっても被相続人に子がいなければ、被相続人の兄弟姉妹もまた相続権を有することになります(890条後段、889条1項2号)。

この場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹はどのような割合で相続することになるのでしょうか。

この場合も法定相続分を定める900条が活躍することになります。

「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。」とあらかじめ定めているのです。

したがって、本件においてはBが75万円、C・Dはそれぞれ12万5千円ずつ相続することになります。

この記事を担当した司法書士

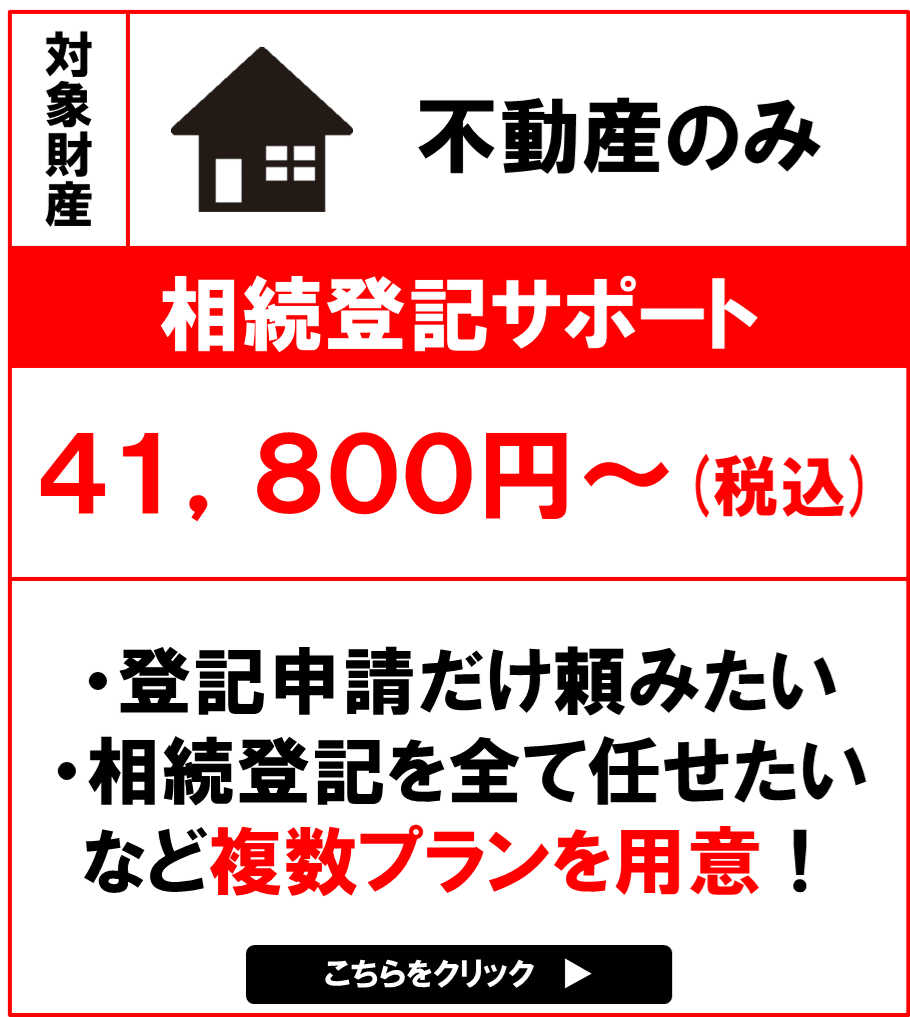

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

- 保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

- 専門分野

-

相続・遺言・民事信託・不動産売買

- 経歴

-

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。